di Roberto Allegri

Il 7 novembre scorso è morto il poeta Federico Tavan. Aveva da poco compiuto 64 anni. Se n’è andato nel sonno, col buio, in disparte.

Non era molto conosciuto, non frequentava i salotti, i circoli, le correnti, di lui non si erano impadroniti quegli “intellettuali” che vogliono la poesia un’occupazione elitaria, prerogativa di pochi.

Forse, perché Tavan scriveva in friulano concordiese, il dialetto di Andreis, il suo paese, nella Valcellina della provincia di Pordenone.

Forse perché era da tempo malato, aveva conosciuto il manicomio a tredici anni, ed era imprevedibile, selvatico, inaffidabile, senza filtri. In poche parole libero.

I “grandi” però sapevano chi era e gli volevano bene. Claudio Magris lo stimava, Mauro Corona parlava spesso di lui, Marco Paolini aveva recitato in teatro i suoi versi.

Da anni viveva grazie al vitalizio previsto dalla legge Bacchelli, previsto per gli artisti in difficoltà finanziarie, come aveva fatto anche Alda Merini.

Grosso, perennemente spettinato, gli occhi grandi e spalancati, i baffi incolti e la risata pronta, Tavan incarnava l’Arte vera, quella che non si costruisce a tavolino, che non è il risultato di troppi calcoli o studiate pose.

L’Arte genuina, spontanea, affascinata dal mondo e allo stesso tempo spaventata da esso, in costante lotta con ciò che i benpensanti inutili chiamano “malattia” e invece potrebbe anche essere “verità”. Maurice Utrillo, il grande pittore di Montmartre, era come Tavan.

E anche il nostro Antonio Ligabue. Come loro, Federico fissava il mondo ora di sottecchi, ora con aria di sfida, ora con terrore e ora con innocente stupore.

I grandi poeti devono saper dare alla luce versi nitidi come chiodi nel legno, affilati e pungenti come ami da pesca, soffici come petali.

Leggerli deve farti male e nello stesso tempo darti speranza. Le poesie di Tavan sono così.

[ezcol_1half] [/ezcol_1half]

[ezcol_1half_end]

[/ezcol_1half]

[ezcol_1half_end]

Maledetto il giorno

in cui ho cominciato a scrivere

non perché

sia male scrivere

ma perché

era un giorno maledetto

quello in cui ero solo

e piangevo

e per questo

scrivevo.

[/ezcol_1half_end]

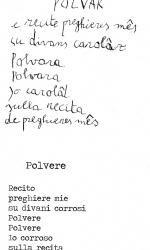

Federico parlava e scriveva solo in dialetto. Era affascinato dall’armonia del suo dialetto friulano. Anzi dal dialetto del suo paese natale, Andreis. Ma poi era lui stesso che traduceva le sue poesie in italiano. E gli esperti sanno che nessun altra traduzione poteva dare il senso preciso di ciò che aveva scritto in dialetto. Conosceva a fondo il dialetto ma anche l’italiano.

Umile come tutti coloro che valgono davvero, scriveva col buio, col silenzio. <<Scrivo di notte per addormentarmi>>, diceva. <<Scrivo perché mi piacciono le parole>>. E allora riempiva i suoi quaderni con una calligrafia da scuola elementare. Li riempiva con le parole strane che sembrano troncate a metà tipiche del dialetto friulano e che quando vengono poi lette ad alta voce, ricordano il suono degli schiaffi e degli spifferi del vento.

Quel suo scrivere, Tavan lo considerava una necessità:

Noi inchiodati

qui

a scrivere poesie,

E ancora:

La mia poesia

è un temporale

girare per le strade

e prendere a pugni il nulla.

Il poeta vero ci dice che la vita non è facile, che essa può essere anche terribile. Ma che sempre esiste la possibilità di individuare ciò che vale la pena.

Fermati Federico

la pioggia è passata

gli occhi ti ridono

fermati a sentire

la vita che cammina.

E poi:

Non mi fermo

mai

a fare bilanci.

Sono un fiume

che andando

a morire

nel mare

macina

graffia

accarezza

sassi senza pensarci su.

Anche se diceva di non essere credente, Tavan si riferiva spesso al soprannaturale, a Dio, con una forza umana e una speranza che estreme, come si ricava da questa poesia:

[ezcol_1half]

[/ezcol_1half] [ezcol_1half_end]

Signore

non credo non credo

eppure sono qui

davanti inginocchiato.

Ah se sapessi

mi piacciono le contraddizioni

per poter restare me stesso.

Sono uno stupido

non occorre che te lo dica

il meno riuscito

dei tuoi figli.

Sono brutto sono un fallito

eppure non ho nulla da chiederti,

non voglio miracoli per me,

mi accontento che il sole

mi dica buongiorno.

Signore, non sono qui

per fare la ruota come un pavone

ma neanche per battermi il petto

domandando perdono.

Io sono solo un bambino

che piange e arranca e fatica.

Io muoio su una croce diversa

mordendo i chiodi

e spingendo i piedi

verso il basso a sentire

l’erba che cresce.

[/ezcol_1half_end]

Non gli esperti, ma coloro che giudicano la poesia per quello che sa far nascere dentro il cuore, non dimenticheranno Federico Tavan. E’ stato solo: ma la maggior parte dei poeti lo è. Un matto: ma la follia è la benzina dell’arte. E’ stato libero: e questo è l’obiettivo di ogni poesia.

Federico Tavan ha lasciato anche un’autobiografia, scritta in dialetto naturalmente, dove ha narrato la sua vita fino al 1983: cioè fino a quando aveva 34 anni. L’ha lasciata agli amici del “Circolo Culturale Menocchio di Montereale Valcellina”, che hanno sempre seguito la sua attività letteraria. Dovrebbe essere pubblicata nell’originale con accanto la traduzione e sarà certamente una preziosa finestra per poter guardare meglio e più a fondo nel cuore e nello spirito di questo poeta singolare.

Desidero chiudere queste brevi note di ricordo di Federico Tavan con i suoi versi più celebri, quelli con cui descriveva la nave spaziale in cui viveva e nella quale sognava. L’originale naturalmente è in dialetto friulano.

[ezcol_1third] [/ezcol_1third] [ezcol_2third_end]Questa

non è una fiaba

per bambini,

è una storia vera,

da matti.

Il diciotto agosto

dell’ottantadue,

appena uscito dall’ospedale

mi sono chiuso in camera,

ho messo due armadi

ed un comodino

davanti alla porta.

Poi mi sono disteso sul letto,

come un astronauta.

Fuori dalla porta

mi chiamavano tutti:

“Esci! Esci!”.

“No, no! Sono in volo

nella nave spaziale,

non disturbatemi,

voi siete di un altro mondo”.

E passavano le ore…

Intanto incrociavo

stelle e galassie

ed uccelli strani.

Lo specchio faceva da oblò

ed il soffitto da firmamento.

E da fuori,

molto preoccupati:

“Esci! Esci!

Oh, Dio, è matto!”

Io continuavo a volare,

ancora duemila anni-luce

e sarei arrivato sul sole.

Le ombre sui muri

ed i rumori delle macchine

facevano il rumore del motore

della nave spaziale.

E son passati due giorni…

“Esci! Esci!

Non mangi?

Oh, Dio, è matto!

Buttiamo giù la porta!”

Ma la porta resisteva.

Ed io in alto,

più in alto!

E fuori tutto un rumore:

“Esci! Esci!

Cosa fai lì?

Su, da bravo!

Oh, Dio, è matto!”

“Lasciatemi stare!

Sono sulla nave spaziale.

Fuggo,

ed il mondo

lo vedo lontano

e gli uomini piccoli piccoli…”

E son passati tre giorni..

Hanno forzato la porta,

hanno buttato giù gli armadi

ed il comodino.

Io li aspettavo, nascosto

sotto il letto:

“AH DIO!

SONO ARRIVATI

GLI UMANI!”

[/ezcol_2third_end]

Il Faustino Timidi alla riscossa

Il Faustino Timidi alla riscossa